Свободный грек все больше становился из

производителя потребителем. Это сказывалось даже там, где говорить о

производстве и потреблении вроде бы странно, — в искусстве. Век тому

назад оно было простым — таким, чтобы при надобности любой гражданин

средних способностей, поучившись в школе пению, мог сложить и спеть

песню, а поучившись у мастера правилам пропорций, мог бы вытесать

колонну или статую. Теперь оно становится сложным — таким, чтобы каждый

любовался на произведение, но не каждый мог бы (а еще лучше — никто не

мог бы) его повторить. Из самодеятельного искусство становится

профессиональным — разделяется между немногими производителями и массой

праздных зрителей или слушателей. При этом мастер смотрит на зрителя

свысока, как на невежду, а зритель хоть и восхищается мастером, но тоже

смотрит на него свысока, как на узкого специалиста, нанятого его,

зрителя, обслуживать.

Легче всего это было увидеть на пороге

искусства — в спорте. Каждый может быть физкультурником, но не каждый —

рекордсменом. Олимпийские, Пифийские и прочие игры как раз и

превращаются теперь из спорта физкультурников в спорт рекордсменов. С

состязаний на состязания переезжают одни и те же атлеты, зрители во

время игр восхищаются ими до потери сознания, а после игр пересказывают

шуточки о том, какие эти атлеты в жизни неуклюжие простофили.

Музыка — не спорт, но и в музыке было то

же. Каждый из вас может спеть песню, но не каждый — сыграть на гитаре. В

Греции пение от струнной музыки отделилось именно теперь: рядом с

«кифаредами» — лирными певцами появились «кифаристы» — просто лирники и

тотчас стали на кифаредов смотреть свысока. Инструмент, освободившись от

голоса, сразу стал усложняться: вместо семи струн на кифаре появилось и

девять, и одиннадцать. Когда такие кифаристы приезжали в упрямую

Спарту, эфоры без долгих разговоров перерубали им лишние струны топором.

Театр, конечно, не столь доступное

искусство: писать стихами драмы и раньше мог не каждый. Но он был

доступен если не по форме, то по содержанию: вперемежку с актерами пел

хор, выражая как бы общее мнение о поступках действующих лиц. Теперь хор

исчезает из действия и только в антрактах выступает с песнями и

плясками, уже не имеющими никакого отношения к событиям: зачем хор в

«Остриженной» Менандра? Актеры воспользовались этим: они оставили хор

плясать внизу на орхестре, а для себя выстроили перед палаткой-скеной

высокий узкий помост — «проскений». Раньше театр с виду был похож на наш

цирк — теперь он стал похож на нынешнюю эстраду. Появился даже занавес —

правда не опускающийся (опускаться ему было неоткуда), а поднимающийся,

как раздвинутая ширма, из щели перед помостом.

Живопись шла следом за театром. Для новой

сцены стали делать новые декорации: с перспективою, чтобы все казалось

уходящим вдаль. Потом так стали писать не только декорации, а и фрески, и

картины. На старых картинах любой предмет можно было рассматривать по

отдельности, как знак, глядя откуда угодно; на новых нужно было

рассматривать только все в целом, издали, с той точки, на которую

рассчитывал художник, а изблизи каждый кусок картины казался искаженным и

грубым. Живописец как бы сам указывал зрителю его зрительское место,

как в театре: стой сложа руки и восхищайся.

Скульптура шла следом за живописью.

Знаменитого Лисиппа спрашивали, как ему удается делать статуи словно

живые. Он отвечал: «Раньше скульпторы изображали людей, каковы они есть,

а я — какими они кажутся глазу». Это была как бы скульптурная

софистика: ведь софистика тоже учила не тому, что на самом деле есть, а

тому, как представить то, что нужно, убедительно для публики. У Лисиппа

был брат Лисистрат. Он первый стал ваять лица с портретным сходством,

для этого он даже снимал с живых лиц гипсовые слепки. Если у Лисиппа

были фигуры как живые, то у Лисистрата — лица как настоящие.

Архитектура тоже все больше превращалась в

зрелище напоказ. Прошлый век знал два стиля постройки: строгий

дорический и изящный ионический. Новый век изобрел третий — нарядный

коринфский. О том, как он появился, есть такой рассказ. Умерла девочка,

ее похоронили, и на могилу родные поставили корзиночку с ее детскими

игрушками, придавив черепицей. А там рос греческий кустарник аканф:

гибкие стебли, резные листья и завитые усики. Он оплел и обвил корзинку.

Мимо проходил скульптор, посмотрел, восхитился и сделал по ее образцу

капитель колонны: восемь коротких листиков, над ними восемь длинных;

восемь длинных усиков, меж ними восемь коротких.

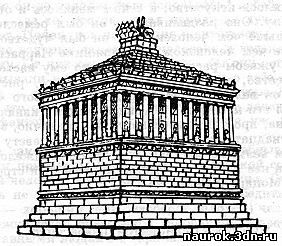

Мавзолей

Галикарнасский был высотой с десятиэтажный дом — 140 футов, а в обход —

километр с четвертью: 410 футов. На основание приходилось 60 футов

высоты, на колоннаду 40 футов, на пирамидальную крышу 25 футов и на

колесницу над крышей еще 15 футов. Таких больших построек Греция еще не

знала. Фриз, изображавший битвы греков с амазонками, опоясывал здание,

по-видимому, над основанием, под коллонадою.

Она

очень красива — но только пока не думаешь, что это колонна, подпирающая

крышу: для опоры листики и усики не годятся. Глядя на дорическую

колонну, мы видим, что она несет тяжесть; глядя на ионическую — помним

об этом; глядя на коринфскую — забываем. Вместо опоры перед нами

украшение.

Поражать глаз можно не только узором, но и

размером. В греческом городе Галикарнасе правил малоазиатский царь

Мавзол. Вдова его заказала греческим зодчим исполинскую гробницу для

мужа — чтобы она была похожа и на греческий храм, и на восточную

пирамиду. Греки сделали, как она хотела. Они мысленно взяли ступенчатую

пирамиду, рассекли ее по поясу и между низом и верхом вставили колоннаду

греческого храма. Сооружение было высотой с десятиэтажный дом; наверху,

над усыпальницей стояла гигантская статуя Мавзола с его негреческим,

безбородым и усатым лицом. Сто лет назад греки ужаснулись бы такой

постройке для варварского князя, в которой Греция смешана с Востоком.

Теперь ею восторгались; галикарнасская гробница была причислена к семи

чудесам света, а слово «мавзолей» разошлось по всем языкам.

Так менялось искусство, а с ним менялось и

отношение к художнику. Оно раздваивалось: он был ремесленником, то есть

меньше чем человеком, и он был чудотворцем, то есть больше чем

человеком. О художнике Паррасии с восхищенным ужасом рассказывали, будто

ему настолько дороже искусство, чем действительность, что, рисуя муки

Прометея, он велел распять перед собой живого человека; народ хотел его

казнить, но, увидев, какая дивная получилась картина, простил и

восславил. Это, конечно, была клевета. Девятнадцать веков спустя такую

же клевету повторяли о другом великом мастере — о Микельанджело

Буонарроти; это на нее намекает Пушкин в последней строчке своей драмы

«Моцарт и Сальери».

|

З В О Н О К НА У Р О К

З В О Н О К НА У Р О К З В О Н О К НА У Р О К

З В О Н О К НА У Р О К